道教內丹圖譜《修真圖》的創作與流傳情況均存在許多疑問。近年新發現多種《修真圖》版本,據其跋文可以梳理出清代至民國時期《修真圖》的流傳脈絡。綜合《修真圖》跋文與圖文資料分析,四川青羊宮二仙庵本早於白雲觀、武當山及三元宮等諸本,是《修真圖》的祖本,其刊刻者可能是二仙庵首任住持陳清覺。

《修真圖》是著名的道教內丹圖譜,以形象的方式反映道教氣功的基本修習方法,流傳甚廣。中外均有學者對其進行了深入的研究,但對該圖的創作時間與流傳情況仍存在許多疑問。近年該圖有一些帶題跋的版本新現於世,提供了更多的資訊,對探討此圖的源流有重要價值。綜合現有材料,本文試圖以勾勒《修真圖》的流傳脈絡。

一、《修真圖》的研究概況

《修真圖》是道教內部流傳頗廣的內丹修鍊圖譜,在20世紀80年代國內「氣功熱」中被重視發掘,引起重視。最早引起注意是在1983年《武當》雜誌創刊時將其登載面世。此圖在武當山原刻板中題額為「湖北武當山金殿第一勝境南岩洞天是真武祖師成道處龍頭香十方叢林煉性修真全圖」(下文稱此本為「武當山本(1924)」),雜誌刊出時簡稱為《武當煉性修真全圖》。後來1988年武當拳法研究會單獨印行此圖時,截去圖上題額,另加題名為「武當修真圖」。其實,早在1982年《新中醫》雜誌曾經發表了此圖的廣州三元宮石碑拓本[1],但由於該碑無圖名,整理者可能不熟悉《修真圖》,故另起名字為「煉功碑」[2],其實應屬於《修真圖》系統(本文將此本定名「三元宮碑刻本(1812)」,簡稱三元宮本)。

法國學者戴思博(Catherine Despeux)對《修真圖》進行了詳盡的考證,她掌握了七個修真圖版本,按時間順序分別稱為廣州三元宮的碑刻圖(1812)、武當圖(1888或1924))、太湖莫釐島圖(1918)、四川段甫圖(1922)、郭一澄圖(年代不詳)、北京白雲觀圖(1984)和龍虎堂圖(1988)[3]。其中,她所說「郭一澄圖」指是北京白雲觀的一個展出拓片,因其左下角有跋文雲:「道友郭一澄獲於四川成都青羊宮二仙庵,後攜至揚州,余於彼觀之,遂命付梓,以廣流傳,版現藏於北京前門外永盛齋。」故戴思博將其命名為「郭一澄圖」,並指出後來廣泛流行的白雲觀本是在1984年按該本重刻的,但刪去了跋文。此外戴思博認為《修真圖》是「在煙蘿子人體圖和《難經》注本人體圖的基礎上發展起來的內丹修鍊圖」[4]。

國內學者對《修真圖》的研究,近年以陳禾塬先生的一系列論文以及專著《丹道修鍊與養生學--武當丹道延壽圖說》最為深入。陳氏所依據的版本有:武當山藏木刻版《修真圖》、北京白雲觀藏木刻版《修真圖》、龍虎堂藏版《修真圖》、1986年「國術挖掘工作」中武當拳法研究會整理的《修真圖》簡圖、《東方氣功》曾經在封二頁刊登的《修真圖》簡圖、武漢市民間流傳的《修真圖》[5]。其中,他認為武當山木刻本應出自武當山道士、全真龍門派第十五代傳人徐本善之手,徐氏於光緒二十年(1894)任武當山全山總道長,後組織雕印此圖,並推論「所依據的模板,則應是丘真人在武當山閉關修鍊時傳於張三豐的內景圖譜和張三豐創製的心性圖、修真圖圖譜。」[6]

此外,香港學者袁康就也討論了《修真圖》的創製時間,不過他僅僅考察了武當山本(1924年)、白雲觀本和龍虎堂本,從而得出武當山本為最早的結論,進而結合文字考證認為《修真圖》「出現於民國」[7],這明顯地忽略了有清晰年代的三元宮石碑,結論是錯誤的。

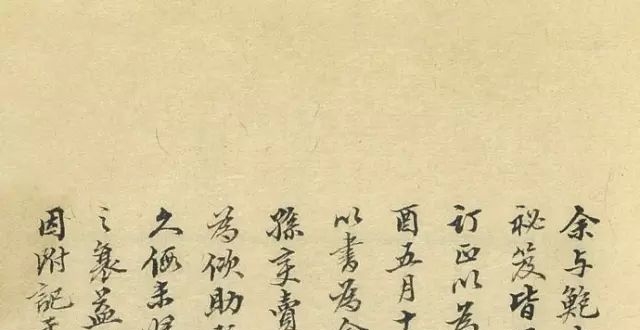

圖1 嘉慶楊來基重刊本(1798)局部

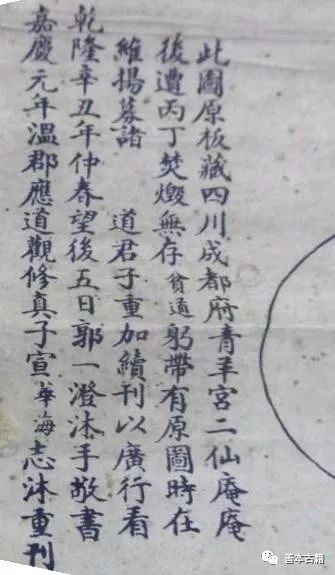

圖2 同治白雲觀本(1872)抄繪本局部

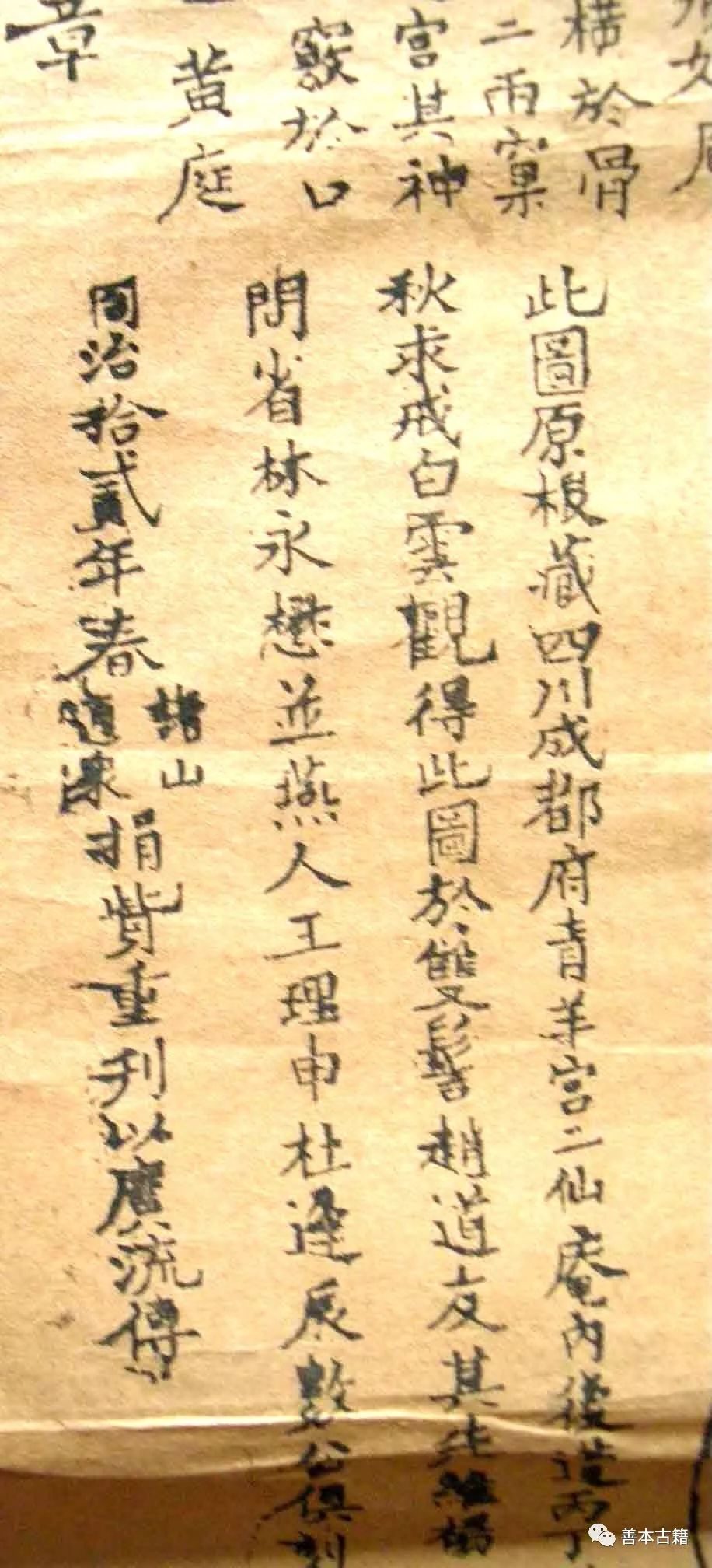

圖3 同治白雲觀本(1872)木刻本局部

圖4 光緒天津三清宮本(1882)抄繪本局部

圖5 天津永盛齋刻本(1920)全圖

圖6 修遠堂本(1936)局部

圖8 武當山木刻本(民國)局部,左數第4行倒數第6、7字為「釋曰」,後面無「須彌山」三字。

圖9 廣州三元宮碑刻本(1812)局部,右側圈中為玉枕關文字。

二、新見《修真圖》版本及其題跋

前面數位學者所研究的各版本《修真圖》,僅白雲觀舊藏拓本有一段與流傳有關的跋文,其餘大多缺少有關流傳情況的資料,因此一直以來很難對各版本的源流與關係作更深入研究。幸而,近年有一些新的《修真圖》版本(包括抄繪本)問世,其中都保留有跋文,從而提供了寶貴的研究資料。現根據所見,將各版本概略介紹如下(各版本的名稱為筆者所定)。

1.嘉慶楊來基重刊本(1798)

在戴思博提及的白雲觀舊拓本跋文中,提到白雲觀本系得自郭一澄。但白雲觀以前所藏各種版本的《修真圖》均在「文革」中被毀,無法提供更多資訊,所以戴思博只能無奈地指出:「我們不知道誰是郭一澄,也不知道是哪一個道友製版刻印。」[8]

近年來,互聯網中民間收藏品流通發達,出現了不少新的《修真圖》版本圖片。筆者從中發現了一個「郭一澄本」的翻刻本(圖1)。此刻本額題為篆書「修真圖」,尺寸107×55cm,版面局部有殘缺,在左下角與左側中部分別有兩處跋文。左下角的跋文文字完好,內容為:

「此圖原板藏四川成都府青羊宮二仙庵,庵後遭丙丁,焚毀無存。貧道恭帶有原圖,時在維揚,募諸□□道君子重加續刊,以廣行看。乾隆辛醜年仲春望後五日,郭一澄沐手敬書。嘉慶元年溫郡應道觀修真子宣華海志沐重刊。」

文中的乾隆辛醜為1781年,嘉慶元年為1796年。文中提到的人名和地名,除郭一澄無從查考外,「應道觀」可查知是浙江溫州的道觀,而宣華海則是乾隆至嘉慶年間該觀的住持[9]。

左側中部的跋文共有4行,但嚴重殘缺,每行約缺3-5字。筆者另見一種抄繪本(即後文提到的三清宮本),同樣有此段文字,可以用來補充缺字,補者的用括弧來區別。第一行中,原圖僅可辨認最後「敬刊」二字,結合抄繪本為「(射陽樂道堂)敬刊」。第二行首字「四」以後數字殘,結合抄繪本,全句為「四(川成都府青)羊宮二仙庵藏板敬行」。第三行首字「浙」後數字殘,結合抄繪本,全句為「浙(江台州府黃岩)縣委羽山空明洞聚陽楊來基重刊」。第四行首字「嘉」後數字殘,而抄繪本無此行,但根據可見文字,可以推測全句為「嘉(慶三年歲)次戊午□□」,尾二字不清。

嘉慶戊午即嘉慶三年為1798年。文中提到的楊來基,浙江台州人,清嘉慶元年(1796)在委羽山大有宮傳戒,推動道教在當地發展,影響很大[10]。

以上跋文共提到三個版本,分別定名為「乾隆郭一澄刻本(1781)」、「嘉慶應道觀刻本(1796)」和「嘉慶楊來基重刊本(1798)」。此本刻字精美,有很高價值。例如在《修真圖》的說明文字中有一句話,武當山本為「狀似蓮台,崑崙是也」,戴思博認為道教並無「蓮台」的說法,猜測或應是「蕭台」[11];白雲觀本缺此二字,作「狀似崑崙是也」,文意不通。而此本清晰地寫為「狀似蓬壺,崑崙是也」,蓬壺者,古代據說的海上三仙山之一,於是全句豁然貫通[12]。

2.同治白雲觀本(1872)

此本經眼見有兩種,一種為刻本,一種為抄繪本,額題均為篆書「修真圖」。跋文文字小有差異。

其一:抄繪本,尺寸為110×62cm(圖2)。此本畫工及文字均粗劣,抄繪的時間也不詳,但完整抄錄了跋文,很有價值。跋文如下:

「此圖原版藏四川成都府青羊宮二仙庵,後遭丙丁,焚毀無存。才於道光乙未之秋求戒白雲觀,得此圖於雙古道友,其先為維揚郭一澄、溫部(註:當作『郡』)宣華海,以及閩省林永懋並燕人王理中、杜逢辰數公俱刻此圖行世。同治十二年春諸山道友捐資重刊以應流傳,板存京都白雲觀。孟至才敬識。」

孟至才(1813-1881)字豁一,法名孟永才,1835年(即道光乙未年)在北京白雲觀從張教智律師受戒,1871年(同治十一年)起任白雲觀方丈[13]。根據跋文,白雲觀在1835年已收藏有此圖,但未知有否翻刻。

其二:刻本,114cm × 58 cm(圖3)。此本跋文文字如下:

「此圖原板藏四川成都府青羊宮二仙庵內,後遭丙丁,焚毀無存。於道光乙未之秋求戒白雲觀,得此圖於雙髻趙道友。其先維揚郭一澄、溫郡宣華海,以及閩省林永懋並燕人王理申、杜逢辰數公俱刻此圖行世。同治十二年春諸山道友捐資重刊以廣流傳。」

此刻本應該是翻刻,故將「板存京都白雲觀」、孟至才落款以及正文中的「才」字均刪去。其它文字與抄繪本大致相同,應屬同出一源。相比較下可看出抄繪本的粗疏之處,如將「雙髻趙道友」 (雙髻或指福建雙髻山)抄成「雙古道友」,又在「維揚」前面多寫一「為」字,「王理申」作「王理中」,以及將「以廣流傳」的「廣」字抄成「應」字。但是刻本也將「閩」字刻成「問」字。兩本互相校補,大致可還原同治十二年白雲觀本跋文的完整面貌。現將此本定名為「同治白雲觀本(1872)」。

3.光緒天津三清宮本(1882)

此本原應為木刻本,筆者所見為抄繪本,尺寸約108×55cm(圖4)。有兩段跋文,一在中部左側,一左左下角。中部的跋文為:「射陽樂道堂敬刊。四川成都府青羊宮二仙庵藏板敬行,為後遭丙丁,焚毀無存,浙江台州府黃岩縣委羽山空明洞聚陽楊來基重刊。」可見此本源自楊來基重刊本,但刪去了原本中的刊刻時間。

左下角跋文為:「此圖原板藏四川成都府青羊宮二仙庵內,於同治十二年京都白雲觀見此藏板,後造。光緒戊寅年直隸天津府天津縣海下新城南門外關帝廟見此圖,每求不得,顧此藏板也。范大人施銀三兩,宋師爺施銀三兩,住持道號陳普敬刊板。」

光緒戊寅即光緒四年(1878),但這是陳普敬見到關帝廟藏圖的時間,至於其後來刊板的時間則未提及,而且也沒有提到陳普敬是何道觀的主持,不知道是抄繪者未抄,還是原刻本就沒有。不過在下節提到的宣統本中保留了有關資訊,從其中得知陳普敬為三清宮住持,刻圖時間約為光緒壬午年。現將抄繪本的原刻本命名為「光緒天津三清宮刻本(約1882)」。

4.天津永盛齋刻本(1920)

此本現藏於廣州中醫藥大學廣東中醫藥博物館(圖5)。全圖與他本大致相同,題頭亦為篆書「修真圖」。跋文則有兩段,中部左側文為:「此圖刊自四川成都府青羊宮,後毀於火。郭一澄道友得自二仙庵,攜至維揚,仿刻印送。 同治十二年京都白雲觀見此藏版,光緒壬午年天津縣海下新城三清宮集仁堂見此圖繪藏。」

這一段文字提到了光緒壬午即光緒八年(1882)年天津縣海下新城三清宮有繪藏本,時間和地點都與前述陳普敬刊本相近,因此可以推論該本即三清宮本。只是文中說是「繪藏」,可能陳普敬後來才刊刻,其刊刻時間應比1882年稍後。

左下角的跋文則有三段:

「宣統二年天津楊柳青鎮戴文淵、崔樹榮石印五百張。

庚申季夏得此圖於京都白雲觀,字多殘毀,爰另鐫一整版,以冀持久而廣流傳。天印山樵、崑崙仙館合校於津門寓次。

板存前門外楊梅竹斜街永盛齋刻字部。」

這裡提到宣統二年(1910)有楊柳青石印本,從跋文順序關係來看是根據三清宮本印行的,現命名為「宣統楊柳青石印本(1910)」。後來庚申(1920年),此本的刻印者後來得到白雲觀本,發現文字已多殘缺,可能參照楊柳青本進行校訂然後再重刻。此本命名為「天津永盛齋刻本(1920)」。

5.修遠堂本(1936)

此本尺寸約為106×50cm,為木刻本(圖6)。有兩段跋文,其中左下角跋文謂:

「宣統二年天津楊柳青鎮戴文淵、崔樹榮石印五百張。庚申季夏得此圖於京都白雲觀,字多殘毀,爰另鐫一整版,以冀指久而廣流傳。天印山樵、崑崙仙館合校於津門寓次。保定普濟佛教分會執中貫一修身為本訪求至人研究會。」

可見此本系由天津傳至河北。中段左側的跋文則為:

「河北清苑縣溫仁村修遠堂徐敬贈。中華民國二十五年春月印。」

據此命名為「修遠堂本(1936)」。

三、《修真圖》的「二仙庵本」系統及相關問題討論

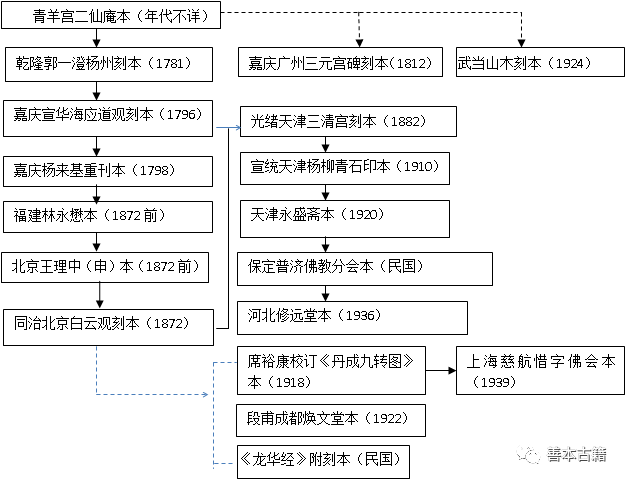

上述版本跋文的發現,為梳理《修真圖》的流傳提供了重要資料。加上原有的版本,本文梳理出一個「二仙庵本」系統的流傳脈絡,如圖7所示。

圖7 《修真圖》二仙庵本流傳脈絡圖

圖中有幾個問題尚待討論。

1.二仙庵祖本的出現時間

青羊宮二仙庵建於清康熙八年(1669),則二仙庵祖本(目前只見到郭一澄翻刻本))刻印時間自然要晚於此時,但應早於1781年郭一澄翻刻之時。

二仙庵的創始人陳清覺,是道教龍門派傳人,曾先後在武當山、青城山修道,後居青羊宮,康熙三十四年 (1695)遇成都府臬憲趙良璧,得其讚賞,趙良璧捐獻俸銀為其修建二仙庵。陳清覺遂成為二仙庵創始人,開創了碧洞宗。 清乾隆四十一年(1776年),二仙庵住持吳本固和其徒弟甘合泰募捐重修二仙庵各殿。當時有洪成鼎作《重修二仙庵碑記》紀其事,其中並未提到二仙庵曾有失火之事。那麼是否重修不久才遇火,致原版焚毀,促使1781年郭一澄在揚州重刊?由於後來二仙庵的記錄中也沒有失火記錄,只能存疑。

當然,更大的疑問是二仙庵本的來源,須要與武當本、三元宮本一起討論。

2.二仙庵本與武當山本、三元宮本的關係

二仙庵本有無更早的祖本?這完成是可能的。正如戴思博研究所見,《修真圖》圖文的源頭可追溯到宋元時代,且指出《修真圖》與《難經》人體圖有密切的淵源,是在後者的基礎上繪製的。高從宜等結合元代全真教丹經道書的繪畫熱潮,認同「《修真圖》成於元代」的觀點[14]。不過,這只是指圖文的內容有其淵源,但從圖式而論,《修真圖》明顯比《難經》人體圖等更複雜,肯定經過重新創作。按目前所見,二仙庵本是《修真圖》最早的定型版本。

在脈絡圖中,列入了武當山本和三元宮本。這兩個版本的時間都比二仙庵本晚,但又不像其它版本有跋文可以看到明顯的傳承情況。所以有必要對它們與二仙庵本的關係進行討論。

首先,這三種版本雖有少量文字不同,但整體上有極高的相似性,不可能是各自獨立的創作,可以認為必然有某種傳承關係。

其次,在先後淵源關係方面,先看武當山本,現存的木刻本是1924年劉理卿刻板的,陳禾塬提出先前是武當道長徐本善組織雕刻的,進而指出其「所依據的模板,則應為張三豐所傳」,「應是丘真人在武當山閉關修鍊時傳於張三豐的內景圖譜和張三豐創製的心性圖、修真圖圖譜」[15]。假如此說成立,武當山就有一個早於二仙庵本的原本。恰好二仙庵首任住持陳清覺出自武當山,不免令人有這樣的疑問:莫非是陳清覺從武當山帶出此圖,然後在二仙庵刊刻?

然而有些細節似乎可以否定這種可能性。戴思博指出,武當本與其它版本有兩處明顯的不同,其中之一是圖中的心臟部位兩側,其它版本都是分別繪猴與馬,寓意為心猿、意馬,但武當本將其繪成日中金烏與月中蟾蜍,不過經筆者仔細查看,原圖左側刻得確實不象猴,有點象鳥,右側依稀還能看出是伏地的馬的形狀,並不像蟾蜍,所以這應該是雕工不精所致,戴思博可能過度詮釋了[16]。但另一個區別確實存在,即圖中說明文字的不同。武當本在「狀似蓮台(蓬壺),崑崙是也」後面的文字是「釋曰修真之子,不可不知也」(圖8),三元宮本與此同,但其它本都作「……釋曰須彌山。修真之子,不可不知也」,「釋曰須彌山」連在上文「崑崙是也」之後,文意通順,反映了此圖道釋融合的理念。

也就是說,此處的「須彌山」缺漏,以及上面提到的「蓮台」之誤,都只見於武當山木刻本與三元宮本[17],而不見於其它版本。這就提示這兩個版本是同源的。關於廣州三元宮本,筆者以前曾討論過,其圖中文字有明顯錯行之處,系刻工勒石時未能對齊所致[18]。例如玉枕關處文字(圖9),脊柱隔開的句子要錯行相對,如上半圈一句「內黃龍俐上下」,直對下來是「行之徑路也」,不通。往左錯一行接「卷上沖湘江水」,則為「內黃龍俐上,下卷上沖,湘江水……」,才勉強通順。由此可見,刻工必定有一份用於參照的原圖,只是刻石時工藝不精,導致混亂。相比之下,武當山本也有類似的混亂,且錯的情況不同,如「沖」字刻作「中」,湘江水」作「湘沖渡」[19]。所以在時間上,雖然三元宮本比武當山民國木刻本早100多年,但很難說武當山本是按三元宮本仿刻的。那麼應該推論兩者有一個共同源頭,即有一種時間早於1812年且缺失「須彌山」三字的版本。

這個版本,是否就是陳禾塬先生說的武當山原有的版本?假使如此,也不可能是二仙庵的祖本。因為若是陳清覺從武當山帶出此本再刻成二仙庵本的話,何以反而變得完整無缺?按常理,文獻傳刻過程中愈靠後錯誤愈多。所以,筆者認為1924年的武當山和1812年三元宮本,其共同原本應該也是傳刻自二仙庵本,只是刻印中出現了文字錯漏。因此,本文將其列入二仙庵本流傳的脈絡圖中,但為謹慎起見,暫用虛線相連。

3.其他傳世版本與二仙庵本的關係

《修真圖》其他傳世版本,有如下幾種情況,一是書籍中收錄,如民國北京增利印刷局刻印《龍華經》後附刻有《修真圖》,內容基本同於白雲觀本。

二是「丹成九轉圖」本。現在看到有兩種,一種即戴思博所說的莫釐島圖,系席裕康等人校訂後附刻於《內外功圖說輯要》中。另一種是上海慈航惜字佛會陸上孝純真子敬修本(圖9),重刊於民國己卯年(1939),明顯是照席本仿刻的。

三是成都《修真全圖》本,即戴思博所說的「四川段甫圖」,出自李約瑟《中國科學技術史》[20]。

後兩種在主體內容上,也同於白雲觀本,只是分別增加了一些文字。如「丹成九轉圖」中增加了「玄帝丹成九轉歌訣」,而成都《修真全圖》則增加一首五言律詩在圖中頭頂上方。

以上這些版本的時間都較晚,內容基本與白雲觀本相同。自白雲觀本出現以後,由於白雲觀的特殊地位,其影響是最廣的。所以這些版本雖然沒有明言來源,但應可認為都是白雲觀本的衍生版本,故也屬於二仙庵本的傳承本,因此將其列於脈絡圖中,也用虛線來聯繫。

四、結語

綜上所述,可以認為目前所見存世《修真圖》,均源自成都青羊宮二仙庵本。關於祖本的作者,戴思博提出會否是曾編輯《道藏輯要》的彭定求?然而並無證據。由於此圖公認是道教龍門派內丹術的體現,筆者認為它出自龍門派傳人、二仙庵首任住持陳清覺之手的可能性較大。從1695年至1705年,陳清覺主持二仙庵達10年之久,有可能就是《修真圖》二仙庵本刻行的時間。而陳清覺事跡中有一個細節值得注意,趙良璧初見他時,「見草團瓢,有道士跏趺習靜,內供小圖,畫兩仙人像。問之道士,以呂、韓二仙對」[21],這幅圖雖然不是《修真圖》,但亦可知陳清覺重視影像,常與煉功相伴。當然是否陳清覺刻行《修真圖》,目前沒有更多資料,尚難進一步推論。

在思想內容與文字的內證方面,袁康就指出《修真圖》許多文字來自《大成捷要》、《丘祖秘傳大丹直指》,而二書實際上刊於民國,這成為他認為《修真圖》創於民國的證據。其實二書雖刊刻於民國,但成書時間可能很早,只是在道教內部以抄本流傳。如陳櫻寧整理《丘祖秘傳大丹直指》時就談到:「此篇原是青島某道友手抄秘本,往年帶到上海,請我審定。余觀篇中所有工(功)法口訣,乃北派真傳。」[22]另外,戴思博指出《修真圖》中一些文字如「非八寸四分而何」等,源自更早成書的無名氏著《如是我聞》一書。此書有閔一得作於道光癸巳(1833)年的序,中雲:「編中援引,屢標我祖泥丸李翁,疑編出自西川陳翁口授。」[23]這一來證明《修真圖》中有關文字,至少在清中期已出現,決不會晚到民國;二來,所謂「西川陳翁」,莫非就是陳清覺?這或許可以作為陳清覺刻《修真圖》猜想的旁證。另依閔一得序文所言,《如是我聞》的思想源自李泥丸,李泥丸即李虛庵,曾駐青羊宮,且為伍守陽之師祖,《天仙正理真論》說:「李虛庵師靜虛,曹還陽師虛庵,而真人(伍守陽)為還陽弟子。」[24]如此淵源,反映著《修真圖》與川中龍門派道教確有密切聯繫。

(作者:鄭洪,浙江中醫藥大學中醫醫史文獻學教授)

基金項目:《廣州大典》與廣州歷史文化研究課題「廣州古代醫藥文化史」(2014GZY04)階段研究成果。

注釋:

[1].戴思博稱該圖首先發表於李志庸《中國氣功史》(1988),誤。

[2].黃柳泉,曾時新:《越秀山煉功碑(一)》,《新中醫》,1982年第6期,第52-54頁。

[3].[法]戴思博著,李國強譯:《修真圖:道教與人體》,濟南:齊魯書社,2012年,第23頁。

[4].同注3,第42頁。

[5].陳禾塬著:《丹道修鍊與養生學:武當丹道延壽圖說》,北京:社會科學文獻出版社,2007年,第181頁。

[6].同注5,第64頁。

[7].袁康就:《內景圖與修真圖初探》,《中國道教》,2010年第1期,第25-32頁。

[8].同注3,第18頁。

[9].[清]張寶琳修;王棻,戴鹹弼總纂:[光緒]《永嘉縣誌》下冊,北京:中華書局,2010年,第1677頁。

[10].孔令巨集:《清代全真道在浙江台州的發展》,熊鐵基、梁發主編:《第二屆全真道與老莊學國際學術研討會論文集》(上冊),武漢:華中師範大學出版社,2013年,第277頁。

[11].同注3,第60頁。

[12].「三元宮本」此處文字,黃柳泉等釋讀為「蓬台」,參見注2。此外,「莫釐島圖」將此處正確地寫作「蓬壺」。對此二本戴思博未做討論。

[13].尹志華著:《王常月學案》,濟南:齊魯書社,2011年,第74頁。

[14].高從宜,王肖苓著:《重陽登高:全真普世道情》,蘭州:西北大學出版社,2013年,第269頁。

[15].同注5,第628、64頁。

[16].陳禾塬釋此處為日烏與月兔,還談到有人認為是稚雞、雛狗或黑鳩、小羊。這也可見其圖之不清。參注5,第306頁。

[17].今白雲觀本中,有「須彌山」三字,而無「蓬壺」(或「蓮台」)二字,不知實際是據何本翻刻。

[18].鄭洪,劉小斌,羅英:《越秀山煉功碑影像解(一)》。《氣功》,1999年第12期,第546-548頁。

[19].多個版本在玉枕關文字都有類似的錯亂。如文中所引之句,1984年白雲觀本中「上下」二字合作「以」字,則該句變成「內黃龍俐以卷上沖」,似更通順。

[20].「段甫」或譯作「端甫」,見[英]李約瑟著,鄒海波譯:《中國科學技術史》第5卷「化學及相關技術」第五分冊「煉丹術的發現和發明:內丹」。北京:科學出版社,2011年,第102-103頁。

[21].[清]洪成鼎:《重修二仙庵碑記》,龍顯昭,黃海德主編:《巴蜀道教碑文集成》,成都:四川大學出版社,1997年,第361頁。

[22].[金]丘處機著,趙衛東輯校:《丘處機集》,濟南:齊魯書社,2005年,第164頁。

[23].[清]無名氏:《如是我聞》,見高雅峰編:《道藏男女性命雙修秘功》,瀋陽:遼寧古籍出版社,1994年,第188頁。

[24].[明]伍守陽:《天仙正理真論》,《藏外道書》,第5冊,成都:巴蜀書社,1992年,第784頁。