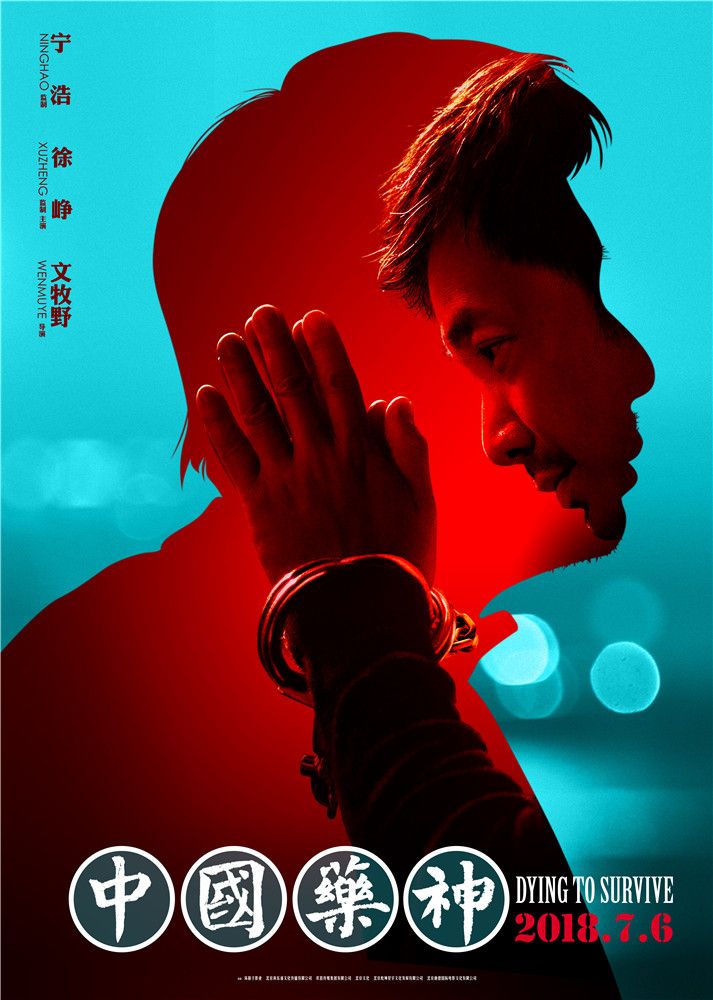

2018年的夏天,《我不是藥神》橫空出世。而在此之前,沒有人會想到,寧浩徐崢聯手青年導演文牧野的作品,會以如此石破天驚的姿態,收獲驚歎與感動。

截至2018年12月29日,中國電影年度票房突破600億,而這其中5.2%的票房,就來自《我不是藥神》,使其成為內地電影票房年度前三。上映半年來,《我不是藥神》在包括蒙特利爾電影節、長春電影節、絲綢之路國際電影節等國際國內各大電影節上收獲頗豐,斬獲最佳劇本獎、最佳男主角獎等重量級獎項。寧浩、文牧野、徐崢、周一圍、王傳君、譚卓、章宇等主創也閃耀於人們的視野之中。

它似乎以一種飽滿而悲憫的生命力量,凝聚著人性光芒、電影尊嚴、社會圖景。從7月5日《我不是藥神》正式上映算起,近半年的時間裡,有太多東西值得紀念。

“治愈急功近利的藥”

早在一年前上海國際電影節期間,《我不是藥神》監製兼主演徐崢曾說:“我希望它可以變成治愈急功近利的藥。”寧浩徐崢兩位“雙十億級別”監製與文牧野的組合實屬罕見,而大多數人依然憑借著過往的經驗猜測這是一部“藥囧”亦或是“瘋狂的藥神”;卻不曾想到,這句話成為了如今電影行業的某種印證——內容驅動票房的時代正在來臨。2018年,全民消費趨於理性,而中國電影市場更是在此之前就已顯現出這一苗頭。觀眾對粗製濫造的項目失去寬容,對品質過硬的作品則毫無保留。在這個資訊過載、流量為王的時代,“爆款”的締造總有特別的命數,把電影《我不是藥神》用“爆款”一詞來形容,似乎有些膚淺了,它真的成為了一枚良藥。

《我不是藥神》改編於真人真事,故事原型正是曾經轟動中國的印度藥代購第一人,陸勇。但故事格局並沒有陷入純藝術電影的囹圄中,劇本久經三年打磨,直面現實又不乏克制。從故事原型的素材,到最終的劇本,文牧野聯手編劇韓家女、鍾偉賦予了故事更多的戲劇性和人物弧光。其中伴隨著大量的類型研究,包括國內外相似題材的比對與創新。寧浩、徐崢作為監製,有著對於傳統喜劇大賣類型的突破的一致追求,兩人的加持,亦使得影片兼顧了原型的真實性、複雜性和影視的商業性、戲劇性。

“做有尊嚴的電影”

2018年是“小人物”電影爆發的一年。《一出好戲》深度剖析人性,《暴裂無聲》直擊社會陰暗,《無名之輩》刻畫底層掙扎,而《我不是藥神》更是以首部社會英雄題材電影之名,描繪著小人物成長,強調著現實主義的人文關懷。徐崢曾表示:“我們做了一個社會英雄的題材,是一部人物傳記電影。他雖然是一個‘神’,但是以人物出來的。”正如田壯壯導演評價:“這是一個太久違的跟社會有關係的的電影。”中國電影少有觸及現實,引起共鳴的作品,忽略多年之後,終於有這樣的作品走出,《我不是藥神》開拓性地填補著中國電影的類型空白。而如今我們可以自豪地說,中國終於有了類似《熔爐》、《辯護人》這樣優秀的現實題材影片,異塵餘生出社會百態的圓周。

“拍不起長片,難道還拍不起短片嗎?大多數等不到機會的人因為他一直在等。”獲得最佳新導演獎的文牧野這樣說到。影片上映期間,關於主創的眾多討論中被提及最多亦是精心打磨的行動力:徐崢全片130場高強度戲份;王傳君為更貼近病人形象,每天跳繩8000減脂,甚至兩夜不曾合眼;譚卓為了一分多鍾的鏡頭,練習了一個多月鋼管舞;“黃毛”章宇為拍好動作鏡頭渾身是傷…… 而即便如此,每場戲也要表演幾十遍,電影耗片比遠高於其他國產片。一群“好戲之人”對於品質的執著追求,以高度的敬業和專業精神,在戲裡塑造了一眾閃閃發光的“草根群像”。懷著社會責任感和藝術追求,他們也成就了自己的電影英雄之路,好電影、好演員的春天已經到來。

作為“壞猴子72變電影計劃”的一部力作,《我不是藥神》憑借開創中國電影類型先河的魄力,讓觀眾對中國電影的自豪感達到了新的高度。身為影片監製,同時也是壞猴子影業藝術總監的寧浩在採訪中表示:“小時候聽趙傳的歌,有一句歌詞是‘生活的壓力和生命的尊嚴,哪一個重要’。《我不是藥神》就是一部事關生命尊嚴的電影。它是有力量的,有人物的,非常動人,有尊嚴的電影,它也做到了有尊嚴。”根植於中國本土,秉持著“本土、當代、趣味、創新、個性”的價值觀,發掘培養有創造力的青年導演,致力於中國電影高標準工業化流程的建立。“壞猴子軍團”的發展壯大,讓人期待著中國電影更多的可能性。

“善待這個時代”

《我不是藥神》的片名傳達著一種精神:成就英雄的是每一個時代中關懷他人的芸芸眾生。電影塑造的“草根”們雖然身處生命的困境,卻傳達出了頑強而堅韌的溫暖力量,互相取暖彼此治愈。每一個尊重生命的人,本身就是“藥神”。尖銳的現實題材下,帶有人情溫度的市井百態,充滿希望和人性的力量。前半段密集喜劇元素,草根小人物嬉笑怒罵;後半段一己之力拯救他人,好像同角色一起成長,推動民生現實的改變。

影片引發的情感共鳴屬於全民,來自人類對生命與尊嚴的無差別渴求,犀利切中觀眾痛點,如一劑猛藥治愈現實沉屙,引發微博、豆瓣等平台刷屏甚至屠版式安利,《只要平凡》、《生如夏花》、《夜是秋月明》等電影歌曲旋律也在大街小巷流傳。在《我不是藥神》面前,觀眾的類型取向和性別特徵被消解,票務平台評分鋼彈9.7分,微博大V推薦度不分領域始終保持在100%。明星們毫不吝惜對《我不是藥神》的讚譽,跨界KOL紛紛發聲討論,背後源於每一位觀眾社會屬性的共鳴。

從2002到2018年,許多利民的重大決策不斷誕生,國家在改善廣大群眾的醫療水準和醫療保障上前進的步伐從未中斷。在影片的結尾,國家將正版藥列入了醫保,藥品的價格有所下調,並且在今年取消進口藥品的關稅,慢粒白血病存活率也從02年的30%上升到目前的85%。《我不是藥神》上映之際,有關部門已加快落實抗癌藥降價保供等相關措施。影片見證醫療體制改革、記錄社會進步的功能得到了最大限度的發揮,讓人們看到了國家保障人民醫療水準的決心和信心。

《我不是藥神》所展現出的強烈社會責任感,煥發出了與現實交相輝映的意義。電影帶來的不只是笑和淚,更留下了許多關於生命的思考。看到現實的發展歷程和人道精神,在法治建設中看到人性和希望的光芒,把對時代的態度,凝聚在電影中。

“我們沒有辦法決定這個時代會不會善待我們,但我們要盡力地去善待這個時代。”文牧野說。