丁福林(蔣立冬繪)

點校本“二十四史”及《清史稿》修訂工程自2005年啟動以來,已陸續出版了修訂本《史記》《舊五代史》《新五代史》《遼史》《魏書》《南齊書》。作為南朝正史的第一種《宋書》,其修訂版也終於在今年夏天與讀者見面。

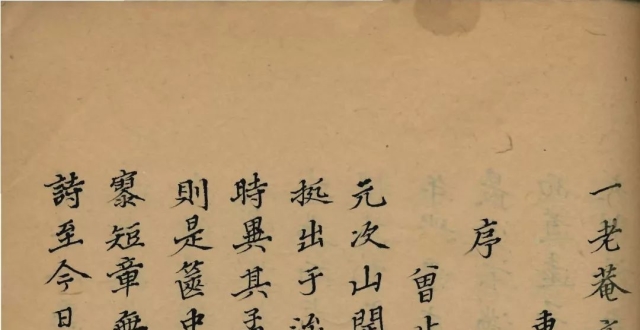

修訂本《宋書》主持人丁福林先生1979年考入南京師范學院中文系,師從著名的經史大家段熙仲先生。丁先生精於六朝文史校讎,治學有乾嘉遺韻。2018年7月28日,南京大學文學院童嶺老師對丁福林先生進行了訪談。

《宋書》修訂本

採訪︱童 嶺

第一次來您府上拜訪,還是十五年前,記得那時您的《宋書校議》(上海古籍出版社,2002年)剛剛出版不久。時隔多年,圍繞點校修訂本《宋書》採訪您,是我的榮幸。您、中華書局總經理徐俊先生和我都出生於鎮江,三位京口人為一千六百多年前“鄉皇帝”劉裕開辟的南朝劉宋歷史《宋書》策劃了一次訪談,想到這一點,我的心情非常“澎湃”。

丁福林:能和徐俊先生以及您三個京口同鄉一起合作,對我來說本身就是值得高興的事,更何況是三人共同為記載“鄉皇帝”開辟的劉宋王朝歷史的《宋書》修訂而合作呢!我可以算得上是一個研究鄉土文史的人,除《宋書》而外,我研究的兩個六朝著名詩人鮑照和江淹也是京口人。可能是鎮江歷代人才輩出的緣故,當地無法對歷史文化名人一一加以關注,但對鎮江的著名科學家沈括、茅以升以及曾經在鎮江編撰過《文選》的南朝梁昭明太子蕭統還是十分重視的,如在夢溪園巷就修建了沈括故居。不過隨著時間的推移,我想劉裕和鮑照、江淹等對鎮江作出過重大貢獻的歷史文化名人還是會引起鎮江人重視的。

宋武帝劉裕初寧陵石刻,魏宜輝攝。

中華書局自從2013年推出南京師范大學主持修訂的《史記》以來,《舊五代史》《新五代史》《遼史》《魏書》《南齊書》修訂本都陸續面世,您主持修訂的《宋書》是第七種,請問您如何評價《宋書》?

丁福林:沈約《宋書》記述南朝劉宋一代史事,涉獵廣博,史料豐富,體例完備,後世對此書的總體評價很高。但是,不少學者也對其中的不足之處提出了批評。對《宋書》的批評主要集中在兩個方面,其一是《宋書》的繁冗,如清趙翼《廿二史劄記》卷十就說:“蓋《宋書》本過於繁冗,凡詔誥、符檄、章表,悉載全文,一字不遺,故不覺卷帙之多也。”“《南史》於《宋書》大概刪十之三四,以《宋書》所載章表符檄,本多蕪詞也。”但今天看起來,這也使大量原始文獻藉此得以存留,如《武帝紀》三卷載《僑人歸土斷疏》《禁淫祠疏》《興學校疏》等詔令、策文、奏疏、符檄三十餘篇,反映出晉末宋初的歷史狀況和劉宋初創基業的過程,是彌足珍貴的歷史資料。又如《樂志》記述漢、晉以來宗廟雅樂舞曲的源流以及金、石、土、革等八音的各種樂器的形製,“自郊廟以下,凡諸樂章,非淫哇之辭,並皆詳載”(《宋書》卷一一《志序》),保存了許多漢、魏以來的大量樂府歌辭。值得一提的是,沈約為《宋書》的志傳撰寫了多篇序文傳論,或說明史例,或表達己見。如列於八志之首的志序,概述志的源流和《宋書》志的緣起,闡明漢、晉志書的承續關係。又如《謝靈運傳》傳末史論,敘述自詩、騷之後文學的發展和演變過程,以及作者關於詩歌聲律的主張,乃是南北朝文學史研究的重要資料。

其二是以為《宋書》多有曲筆,為執政者回護掩飾。如晉恭帝本為劉裕所廢,而卷二《武帝紀》卻稱禪讓,“儼然唐、虞揖讓光景,絶不見有逼奪之跡”;劉裕殺晉恭帝,手段陰狠凶毒,但卷三《武帝紀》卻記載說,“零陵王薨,車駕三朝率百僚舉哀於朝堂,一依魏明帝服山陽公故事”,“太尉持節監護,葬以晉禮”,也不見謀害痕跡;宋孝武、宋明帝諸鄙瀆事,沈約也多有省除。同時,《宋書》也多為蕭齊回護,對齊高帝蕭道成頌揚備至,“其於諸臣之效忠於宋,謀討蕭道成者,概曰反,曰有罪”,“其黨於道成而為之助力者,轉謂之起義”(趙翼《廿二史劄記》卷九)。這些都是《宋書》的不足之處。但是,沈約撰《宋書》是在齊代,事涉本朝,他不能不有所顧忌,因此以上這些也是可以理解的。而且我們如果綜合《宋書》的紀傳看,沈約對本紀採用為尊者諱,為本朝諱的筆法,而在列傳中則並非如此,誠如趙翼《廿二史劄記》卷九所說這乃是“諱之於本紀,而散見於列傳”的寫法。如《褚淡之傳》繪聲繪色地記載了劉裕主謀殺害晉恭帝的過程;在《孝武帝紀》末也評論說:“役已以利天下,堯、舜之心也;利己以及萬物,中主之志也;盡民命以自養,桀、紂之行也。觀大眀之世,其將盡民命乎!”比宋孝武帝劉駿為桀、紂般的暴君,又在其他一些傳文中記載了劉駿的殘暴和醜行;在《良吏傳》末分析當時之所以少有良吏乃是因為帝王“彌篤浮侈,恩不?下,以至橫流”,以為“豈徒吏不及古,民偽於昔,蓋由為上所擾,致治莫從”,詞鋒銳利,言辭激烈。這些都是值得肯定的。總之,儘管《宋書》有這樣那樣的缺點,但它仍是一部有重大價值的史書,是我們研究劉宋一代歷史的主要依據。

《宋書》的作者沈約,您怎樣看待他的文學、學術?二十四史的作者裡面,能同時具有史學與文學地位的似乎不多吧?

丁福林:在二十四史的作者中,除了《史記》的司馬遷,《漢書》的班固而外,沈約可以說是文學成就最高的。沈約字休文,吳興武康(今浙江德清西)人,《梁書》卷一三、《南史》卷五七有傳。沈約歷仕宋、齊、梁三朝,梁時封建昌縣侯,歷官尚書令、尚書左仆射等職。梁武帝天監十二年(513)卒於官,年七十三,諡曰隱。他自幼博通羣書,南齊時,受齊武帝長子文惠太子蕭長懋親遇,出入東宮,參與四部圖書的校定。齊武帝次子竟陵王蕭子良禮賢好士,沈約為府中嘉賓,與後來的梁武帝蕭衍同在“竟陵八友”之列。沈約一生著述甚豐,除《宋書》一百卷外,尚有《晉書》一百十卷、《齊紀》二十卷、《高祖紀》十四卷、《邇言》十卷、《諡例》十卷、《宋文章志》三十卷,文集一百卷。今僅存《宋書》,余皆亡佚,明人輯其文集九卷。

沈約不僅是傑出的史學家,同時也是南北朝時期的著名文學家,他詩文兼備。《梁書》本傳說他:“好墳籍,聚書至二萬卷,京師莫比。”“該悉舊章,博物洽聞,當世取則。謝玄暉善為詩,任彥升工於文章,約兼而有之。然不能過也。”鍾嶸《詩品》於“梁左光祿沈約”條說:“觀休文眾製,五言最優。詳其文體,察其餘論,固知憲章鮑明遠也。所以不閑於經綸,而長於清怨。永明相王愛文,王元長等皆宗附之。約於時謝朓未遒,江淹才盡,范雲名級故微,故約稱獨步。雖文不至其工麗,亦一時之選也。”其詩多清怨之作,音調和諧,抒情也較自然。但由於他過於講究聲律與對仗,所以某些詩作就失之刻板,興寄之作也較少。但總體上說,他的作品眼界寬闊,氣質厚重,思想格調雖不算高,卻不失為當時大家。

沈約在我國文學史上最大的貢獻是他與謝朓、王融、范雲等人創立了“永明體”的新詩體,魏晉時,文人已經逐漸講究聲律,到齊永明年間,由於佛教盛行,佛經梵音對四聲的創立產生了較大的影響。周顒著《四聲切韻》,沈約著《四聲譜》,提出平上去入四聲。《南史》卷四八《陸慧曉傳附陸厥傳》:“時盛為文章,吳興沈約、陳郡謝脁、琅邪王融,以氣類相推轂。汝南周顒、善識聲韻,約等文皆用宮商,以平上去入為四聲,以此製韻,有平頭、上尾、蜂腰、鶴膝。五字之中,音韻悉異;兩句之內,角徵不同。不可増減,世呼為永明體。”唐封演《聞見錄》說“周顒好為韻語,因此切字皆有平上去入之異。永明中,沈約文辭精拔,盛解音律,遂撰《四聲譜》,時王融、劉繪、范雲之徒,慕而扇之,由是遠近文學,轉相祖述,而聲韻之道大行。” 四聲根據漢字發聲的高低、長短而定,音樂中按宮商角徵羽的組合變化,可以演奏出各種優美動聽的樂曲;而詩歌根據字詞聲調的組合變化,按一定的規則排列,則可以達到鏗鏘、和諧,富有音樂美的效果。正如《宋書·謝靈運傳論》中所說的“一簡之內,音韻盡殊,兩句之中,輕重悉異”。這種新體詩,為唐代格律詩的完成奠定了基礎。甚至可以說,如果沒有四聲的發明和永明體的出現,唐代的詩歌恐怕也就不會有那樣的輝煌。

丁福林校注南朝別集兩種

《宋書》的筆法,一直是後世史學家與文學家津津樂道的話題。有的史家認為沈約過於重視文人,謝靈運、顏延之竟可以獨立為一卷。但同樣為著名文人的鮑照,卻附在《劉義慶傳》中。眾所周知,您的《鮑照集校注》(中華書局,2012年)是繼錢仲聯《鮑入伍集注》(上海古籍出版社,1980年)後的最善注本,您覺得《宋書》處理這些浮沉於時代大變革中的文人,與六朝其他史書相比,有沒有什麽特別之處?

丁福林:沈約作為創作強調聲韻和對偶的文學家,又處於四六文體盛行的時代,他撰寫《宋書》重視文采也就是很自然之事。如在卷八八《薛安都傳》記載薛安都陣斬魯爽的一節:“安都望見爽,便躍馬大呼,直往刺之,應手而倒,左右范雙斬爽首。爽累世梟猛,生習戰陳,鹹雲萬人敵,安都單騎直入,斬之而反,時人皆雲關羽之斬顏良,不是過也。”筆墨酣暢淋漓,寫得栩栩如生,使人有親歷其境之感。《宋書》較之其他史書的人物傳記,文人的比重確實較大。個中原因,我覺得與史書作者本身愛好文學是分不開的,也可以說是惺惺相惜吧。但是,作者並不是無原則的為文人立傳。如謝靈運和顏延之,二人乃是劉宋時的文壇領袖,鍾嶸《詩品》評論說:“宋臨川太守謝靈運詩:其源出於陳思,雜有景陽之體,故尚巧似,而逸蕩過之,頗以繁蕪為累。嶸謂若人興多才高,寓目輒書,內無乏思,外無遺物,其繁富,宜哉。然名章迥句,處處間起,麗典新聲,絡繹奔會,譬猶青松之拔灌朩,白玉之映塵沙,未足貶其高潔也。”“宋光祿大夫顏延之詩:其源出於陸機,尚巧似,體裁綺密,情喻淵深,動無虛散,一句一字,皆致意焉。又喜用古事,彌見拘束,雖乖秀逸,是經綸文雅才。雅才減若人,則蹈於困躓矣。湯惠休曰:‘謝詩如芙蓉出水,顏如錯彩鏤金,顏終身病之。’”而且顏、謝二人皆出身高門世族,又身居高位,因此他們有較多的事跡得以保存到後世。二人在《宋書》中立有專傳,可以說順理成章。

然而鮑照則出身貧寒,一生流離,仕宦不顯,事跡多所湮沒。所作詩文於身後也多所散失,直到南齊武帝太子蕭長懋令人收集鮑照遺文並編次成集,其詩文才得以流傳。所以,鮑照並不適宜在《宋書》中立有專傳。從這一角度來說,明張溥《漢魏六朝百三家集·鮑照集題辭》所說的“鮑明遠才秀人微,史不立傳”,並不準確。我們設想如果換成別人來撰寫《宋書》,鮑照恐怕連能不能列入人物的附傳都很難說。我認為,沈約將鮑照事跡附載在《劉義慶傳》中,乃是非常確當的做法。宋臨川王劉義慶愛好文學,“招聚文學之士,近遠必至”(《宋書》卷五十一《劉義慶傳》),鮑照始仕即進入義慶幕府,為義慶所賞識。義慶死後,鮑照即離開臨川王幕,從此漂泊流離,直至為亂兵所殺。可以說在義慶幕期間,鮑照度過了他人生中最為美好的時光。而且,沈約將鮑照的名作《河清頌序》全文錄入《鮑照附傳》中,不能不說是對鮑照文學成就的極大肯定。《宋書》處理如謝靈運、鮑照這些浮沉於時代大變革中的文人,能夠根據他們各自的處境與特點,作出不同的安排,與六朝其他史書相比,處理得更為靈活,更為妥善合理,也更能反映出他們各自在我國歷史上的地位。

丁福林2009年在北京香山賓館參加點校本“二十四史”及《清史稿》修訂工程第三次修纂工作會議照

義熙北伐的重將中間,沈林子和沈田子看似沒有獨立傳記,但沈約把他們大篇幅地寫進《自序》裡面,這是模仿《史記》《漢書》吧?

丁福林:沈約在《宋書》中將他的伯祖父沈田子和祖父沈林之的事跡大篇幅地寫進了《自序》,這明顯是借鑒了《史記》和《漢書》的體例。但是,《宋書》的這種寫法可以說又不是完全仿照《史記》《漢書》的寫法。這是因為司馬遷的父親司馬談和班固的父親班彪可以載入史書的事跡較少,並不適合單獨立專傳以記載他們的事跡,所以《史記》和《漢書》的寫法是比較可以理解的。而沈田之和沈林之則不同,此二人為劉宋王朝的開國名將,在平定桓玄叛亂和北伐南燕,平定嶺南以及討滅後秦的諸多戰役中立有重大戰功,為劉宋王朝的創建立下卓著功勳。按照《宋書》立傳的慣例,二人完全可以和其他開國功臣一樣列有專傳,但沈約卻將他們的事跡納入《自序》中。這種寫法,不但不會削弱二人在劉宋立國時作出的貢獻,而是更突顯出了吳興沈氏這一江南著姓士族自肇始至沈約一脈相承的聯繫,沈氏家族的一些重要資料也藉以得到保存。這也同樣表現出了沈約作史的靈活性和合理性,是值得肯定的。

在一百卷《宋書》中,《志》佔三十卷,歷代對這些《志》文評價不一,比如趙翼《十七史商榷》就非議《五行志》和《符瑞志》枝蔓。請問您怎麽看待?

丁福林:《宋書》一百卷,《志》佔了三十卷,篇幅上大致佔了五分之二。對此,後世多有微辭,除趙翼外,唐劉知幾《史通》卷四《斷限》即以《宋書》“上括魏朝”為病,宋晁公武《郡齋讀書志》卷五也說此書“兼載魏晉,失於限斷”。但後代特別是明清以來的學者對此書八志則普遍持肯定的評價。宋陳振孫《直齋書録解題》卷四說:“揆以班、馬史體,未足為疵。”顧炎武《日知錄》卷二六說:“陳壽《三國志》、習鑿齒《漢晉春秋》無志,故沈約《宋書》諸志並前代所闕者補。”四庫館臣則以為“推原溯本,事有前規”,“約詳其沿革之由,未為大失”(《四庫全書總目》卷四五)。今人亦多肯定意見,余嘉錫《四庫提要辨證》卷三說:“若沈約《宋史》,上括魏朝,蓋因《三國》無志,用此補亡,斯誠史氏之良規。”唐長孺《魏晉南北朝史籍舉要》則高度肯定《宋書》八志“不但補闕,亦且溯源”,“其志大體系何承天之舊,諸志之中,地志遠勝晉志,固有定評,《禮》《樂》特為詳該”。沈約在編撰《宋書》時,認為自司馬彪《續漢書》有志以外,《三國志》《晉書》都沒有志,所以《宋書》紀、傳,雖以劉宋為斷限,而志則上起三國,下迄宋末,上繼《續漢志》以彌補陳壽以來史書的缺略,對前朝典章制度多所綜述。到唐初修撰《晉書》,其中志的部分大體上即抄自《宋書》,就是這一原因。客觀地說,《宋書》八志上包魏、晉,彌補了《三國志》無志的不足,有些相當珍貴的歷史資料借此得以保存。

《律歷志》收錄曹魏楊偉《景初歷》、宋何承天《元嘉歷》、祖衝之《大明歷》的全文,反映了當時數學與歷法應用的最高成就。《州郡志》詳記南方地區自三國以來的地理沿革,以及東晉以來的僑置州郡分布情況和各州郡戶口數,是一篇反映人口變動和區域建置變動的重要文獻,為研究當時政治經濟和社會生活的重要史料。《州郡志》序說:“地理參差,其詳難舉,實由名號驟易,境土屢分,或一郡一縣,割成四五,四五之中,亟有離合,千回百改,巧歷不算,尋校推求,未易精悉。”當時社會的動蕩於此可見一斑。另外,《宋書》創立《符瑞志》,從遠古到劉宋,歷舉許多神怪荒誕之事,宣揚“有受命之符,天人之應”,具有相當多的迷信成份,值得批評。不過其中也記載了一些自然現象,如果用科學眼光來看待,也還是具有一定的價值。

您怎樣評價《宋書》原點校者王仲犖先生的業績?以及他的《宋書校勘記長編》?

王仲犖

《宋書校勘記長編》

《宋書校勘記》

丁福林:王仲犖先生點校本《宋書》,校勘精審,考辨廣證博引,在吸收前人研究成果的基礎上,又多所創見,實他人難以企及,可說是迄今最為完善之精本。《宋書》的點校自1962年始,至1974年正式出版,歷時凡十二年。2009年3月,中華書局將王先生遺稿《宋書校勘記長編》列入“二十四校訂研究叢刊”影印發行,這部手稿,是先生十二年《宋書》點校心血的結晶,也是先生從事《宋書》點校工作的原始記錄,展現了他嚴謹學風和過人的學識素養。《長編》以百衲本為工作本,依原文順序逐卷逐條詳細記錄了他在版本對校、他校及理校過程中所發現的有關問題,並參考前人相關研究成果,提出校改意見。根據統計,《長編》出示條目共達九千一百餘條之多,用力之勤,前所未有。乃是《宋書》整理史上集大成之作。當然,智者千慮,百密一疏,加上當時檢索條件的限制和人手的缺乏,點校本中極個別地方出現一些問題,是可以理解的。但這並不會掩蓋點校本《宋書》和點校長編的重大成功。可以毫不誇張地說,如果沒有王仲犖先生開創性的工作,就無法進行今天對《宋書》點校的修訂。

從篇幅上看,中華書局點校本南朝四史,《宋書》八冊,余下《南齊書》《梁書》和《陳書》加起來方才八冊,分量可謂“以一敵三”。文獻浩瀚,修訂過程一定是充滿艱辛吧。可否請教您一個具體的例子?我留意修訂版第一卷《武帝紀上》“彭城縣綏輿裡人”條,舊版王仲犖先生校勘記引文順序是:《太平禦覽》《宋書·符瑞志》《南史》;您修訂版校勘記引文順序是:《宋書·符瑞志》《南史》《太平禦覽》。這樣細微的差別,也可以看出您的精細用心。類似的例子,可以和我們多談一點嗎?

丁福林:由於王先生點校本是採用多個版本互校,不主一本,擇善而從的校勘方法。所以校勘記就要先列出《太平禦覽》引徐爰《宋書》“彭城綏輿裡人”的異文。而我們這次修訂是採用以百衲本作底本,用多個版本互校的方法,所以一些不十分重要的異文就不必引用。根據這次修訂總則體例,所以我們採用了現在這樣的引文順序。這樣的例子又如同卷中的“立留台官”條,王先生點校本因為是不主一本,擇善而從,故校勘記中列有“三朝本、毛本作‘立留台官’。北監本、殿本、局本作‘立留台總百官’。《通鑒》作‘立留台百官’”數句,而修訂本所用作底本的百衲本即作“立留台官”,所以修訂本刪去了“三朝本、毛本作‘立留台官’”這一句。另外,王先生點校本此條在列出各本異文以後,就以理推斷說:“據下文眾欲推劉裕領揚州,裕固辭,則此時劉裕必無總百官之事。以此知作‘總百官’者,誤。”這一推斷的結論雖然很正確,但這必竟是推斷。我們修訂時認為想要坐實此事,最好能找出當時總百官的究竟是誰,經過查核,我們發現在《通鑒》卷一一三記載有“劉裕稱受帝密詔,以武陵王遵稱製,總百官行事,加侍中、大將軍”之事,因而得出當時“總百官者,乃武陵王遵”的結論,並對原校進行了補充,肯定了王先生原校的正確性。

如上面這樣為王先生原校作補充,以使點校本《宋書》在修訂後更為完善,也是我們這次修訂的一個難點。又如王先生點校本卷三《武帝紀下》“鎮西將軍李歆進號征西將軍”一句,校勘記:“《南史》《通鑒》作‘征西大將軍’,此疑脫‘大’字。”王先生根據《南史》和《通鑒》的記載而懷疑脫一“大”字,不免有所缺撼。為此,我們又查找了其他證據,並在《宋書》卷九八《氐胡傳》中找到了內證:“高祖踐阼,以歆為使持節、都督高昌敦煌晉昌酒泉西海玉門堪泉七郡諸軍事、護羌校尉、征西大將軍、酒泉公。”說明了《南史》和《通鑒》記載的正確。於是我們修訂時就補了“大”字,直接以“鎮西將軍李歆進號征西大將軍”出校。可以說彌補了王先生只是懷疑的缺撼。

修訂版《宋書》似乎並沒有逐條納入您早年出版的《宋書校議》意見,比如《武帝紀上》:“至是桓修還京,高祖托以金創疾動,不堪步從。”《宋書校議》引王鳴盛《十七史商榷》卷五四認為“京”下當補一“口”字,但修訂版這裡似乎沒有補上?

丁福林:《武帝紀上》中的“還京”,《南史》作“還京口”,《建康實錄》卷一一:“三年二月丁酉,帝還丹徒,潛謀匡複。”當時的丹徒也稱京口,或稱京城。建康則稱京師、京邑、京輦、京都。但是京口又可以簡作京。《三國志·吳志·張紘傳》:“紘建計宜出都秣陵,權從之。”注引《江表傳》:“劉備至京,謂孫權曰:‘吳去此數百裡,……將軍無意屯京乎’。”這裡的“京”明顯是指京口而言,類似的例子還可以找到一些。既然京口可以簡作京,那麽“還京”後就沒有必要補一“口”字。我在做《宋書校議》時忽略了京口可以簡作京這一點,因而採用了王鳴盛的說法,這是欠慎重的。所以這次修訂,並沒有採用王說。所以如何利用自己《宋書校議》中的內容,也是我非常重視的一個方面。《宋書》卷五五《臧燾傳》有“遷通直郎,髙祖鎮軍、車騎、中軍、太尉谘議入伍”一句,我在《宋書校議》中據《宋書·武帝紀上》《通鑒》所載,懷疑“鎮軍車騎中軍”為衍文。這雖有一定的道理,但因為很難找到足夠的理由去支撐,所以最後還是決定舍去而未予出校勘記。

丁福林:《宋書校議》《南齊書校議》

我是學魏晉六朝文學的,在有關論文寫作時,會較多的涉及到《宋書》《南史》《通鑒》《建康實錄》等史書的內容。特別是在考證一些文人的生平事跡以及他們的詩文創作年代等相關內容時,往往會發現各史書有關記載有些微小的差異,這些微小的差異往往又會造成結論的不同。而我又有追根刨底的習慣,喜歡窮究各史書內容差異的原因,誰對誰錯,總想搞清楚,以便找到正確答案。偶然有所領悟,就逐條記下來,積累多了以後,也就有發表出來,希望引起中華書局再版此書時能有所重視的衝動。我第一篇有關《宋書》校勘的論文是三十年前發表在《徐州師院學報》1985年第一期上的《點校本〈宋書〉〈南史〉獻疑》。至今還清楚地記得後來一次投稿給東北某著名高校的《古籍整理研究學刊》,結果稿子不但未被採用,反而受了一通奚落。編輯回信大致說,稿子的內容很好,但應該都是古人已經說過的,並含蓄地說以你們這種不入流高校的教師是寫不出這種高品質的文章的。看了編輯的來信,我感到很高興,因為我知道這位編輯只是臆想出來我竊取了古人的研究成果,但對文章的品質卻是肯定的。

這一事件也促成了我想要完成《宋書》等南朝史書校勘的想法。《宋書校議》的撰寫,我還要感謝中華書局的張忱石先生。1986年中華書局推出了張忱石先生的《建康實錄》點校本,我對其中與《宋書》有關一卷草成一稿寄給了張先生,不久收到了張先生的回信,說他利用休假時間對我的草稿逐條進行了覆核,對稿中內容完全同意,並表示如果再版將採用我的意見,對原點校本進行修改和補充。同時,他又將他新出的《北朝四史人名索引》上下二冊寄了給我。張先生的鼓勵和贈書,表現出一個著名學者虛懷若谷的胸襟,給我撰寫《宋書校議》以極大的信心。但是,我早年《宋書校議》的撰寫,由於條件有限,並沒有運用多個版本的對校,而且受到知識面等各個方面的局限,所以《宋書校議》中還存在有較多的不足和錯誤之處。利用這次《宋書》的修訂,能夠改正《宋書校議》中的一些錯誤,實在是一件幸事。

舊版《宋書·出版說明》特別把謝弘微拎出來罵了一通,說他“忙於經營謝氏產業”。但我自己讀了《謝弘微傳》,他的叔父謝混因附於劉毅被誅,叔母被迫改嫁前,將家事全部委託謝弘微。九年後,叔母聽還謝氏,回家看見當年門徒業使,不異平日,感慨謝混“平生重此子,可謂知人”。鄉人莫不歎息,感弘微之義。說實話,讀到這裡我也是廢書而歎。您早年就著有《東晉南朝的謝氏文學集團》(黑龍江人民出版社,1998年),記得卞孝萱老先生生前對此書非常推崇。您覺得對於六朝貴族的理解,王仲犖先生那代學人與您,主要的不同點在哪裡呢?

丁福林:《東晉南朝的謝氏文學集團》

丁福林:對於陳郡謝氏家族,我一直懷有崇敬之心,當年我做陳郡謝氏家族的研究,並撰寫《東晉南朝的陳郡謝氏文學集團》一書,也正是基於這一點。這一家族在六朝時人才輩出,長盛不衰,在文學創作上形成了一個龐大的體系,取得了巨大的成就。更為可貴的是這一家族以素退為業的家風,家族中大多為風流自賞的恬退人物,政治上不求聞達,謝弘微可以說是其中的代表。謝弘微性行寬厚,不慕財利,嗣謝安之孫謝峻為子,對謝峻的僮仆財產卻一概不肯繼承,隻接受了數千卷書籍。謝混被殺後,弘微為之經營財業,勤勤懇懇,一文錢、一尺帛的出入,账面上都記得清清楚楚。謝混妻子東鄉君卒後,家中“遺產千萬,園宅十餘所,又會稽、吳興、琅邪諸處太傅安、司空琰時事業,奴僮猶數百人”(《宋書·謝弘微傳》),可他卻一無所取。我認為,沈約在《宋書》中對謝弘微的這些行事作較為詳細的記載,並在傳末對他作出高度的評價,應該是值得稱道和肯定的。因為在謝弘微的身上體現了某種精神,能抵禦物欲的誘惑,行事謙退,嚴於自律,珍惜名聲,淡泊名利,信守承諾。這種精神,應該就是中華民族一脈相承的優秀品質的體現。王先生在本書的“出版說明”中對謝微有較尖銳的批評,我以為應該是受到時代局限的緣故,是可以理解的。

的確如此,日本京都學派川勝義雄、谷川道雄等氏,就認為這是一種六朝時代特有的“貴族”精神。海內外六朝文史名家往往都是學有師承,您的老師段熙仲老先生是今文經的大家。他的經學造詣對日後您的文史研究有怎樣的影響呢?

丁福林:我導師段先生對古代文史有著極深的研究,不過他最大的成就卻是在經學上。在今文經學界,他堪稱是大師級的人物。他有《春秋公羊學講疏》(南京師范大學出版社,2002年)等專著多種,並點校了《水經注疏》(江蘇古籍出版社,1989年)與《儀禮正義》(江蘇古籍出版社,1993年)等。我在1979年進入南京師范大學就讀他的碩士研究生時,已是八十三歲的高齡的他精神矍鑠,思辨清晰,教學一絲不苟。段先生文史兼通,以治學嚴謹聞名,對我們極其嚴格。要求我們做學問一定要兼通文史,凡寫文章必須要有根,也就是說必須要以史實為根據。記得入學以後給我們幾個學生布置的第一個任務就是通讀《史記》。這些對我今後的治學都有著重大的影響,使我在每引用一個材料時都要查證原始資料,找到出處。我之所以能夠與《宋書》《南齊書》等史書的點校結緣,與段先生的嚴格教導是分不開的。

段熙仲授課講稿《春秋公羊學講疏》,其中第二、三編由丁福林整理。

段熙仲《春秋公羊學講疏》手稿

說起來段先生和我與中華書局都很有緣,中華書局主辦的《文史》創刊號第一篇文章即刊載了先生的《禮經十論》,皇皇十多萬字。而我的處女作《虞炎〈鮑集序〉的一處傳寫錯誤》也發表在《文史》上,雖然只是僅一千多字的補白文章,但卻足以使當時初出南師校門的我感到榮耀。這次我能夠參與中華書局《宋書》的修訂,也可以說是一種緣分吧。只是段先生1987年就去世了,未能見到我的書出來,心裡感到很遺憾。

從“文史結合”的角度看,史學大家王仲犖也有《西昆酬唱集注》(上海書店,2001年;中華書局,2007年),故而周一良挽王仲犖雲:“章門高弟一生遊心文與史;吾道先驅兩部遺編晉到唐。”同樣是先後兩代《宋書》的點校者,您恰恰也是繼承了章黃學派文史校讎、文史互證的優秀傳統,令人感佩。

丁福林:謝謝!但您的獎掖實在愧不敢當。王先生是我最為敬重的前輩學者之一,我對他的仰慕,是從讀他的《魏晉南北朝史》和《隋唐五代史》開始的,這次能夠為他點校的《宋書》做一點修補工作,實在是一件十分榮幸的事情。

丁福林文史論文集兩種

童嶺

南京大學文學院

·END·