說到善,有相對和絕對兩個層面。慚愧心是從做人的層面探討道德,是最基本的。此外,儒家的理想是成為聖賢,佛教的目標是成就佛果。達到這些目標,必須超越相對的善,開發絕對的善。

怎樣才能成聖成賢,成就佛菩薩那樣的品質?首先要發願,但僅僅靠願力是不夠的。關鍵還要認識到,人有沒有成為聖賢乃至佛菩薩的潛質?如果沒有這種潛質,就像蒸沙成飯,再努力也是白搭。

佛教思想告訴我們:每個人都有成佛的潛質。在這個層面,三世諸佛和六道眾生是平等無別的。

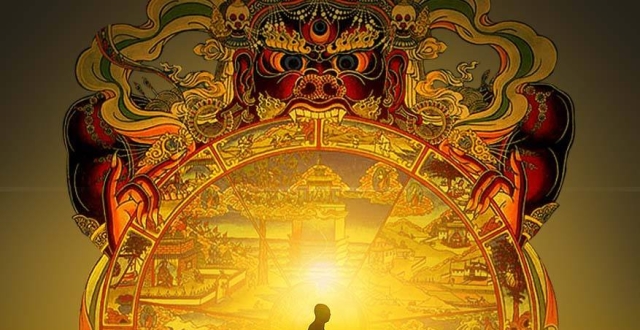

佛之所以能成佛,並不是因為他成就了外在的什麽,不是另外修成了一個佛,而是以智慧開啟了內在佛性。這是我們本自具足的,在聖不增,在凡不減。只是眾生的佛性被無明遮蔽,雖有若無。修行的根本,就是認識並開啟這一寶藏。這是佛陀悟道時發現的,也是他對世界最大的貢獻。

禪宗就是立足於對佛性的認識建立修行。《六祖壇經》開篇指出:“菩提自性,本來清淨,但用此心,直了成佛。”告訴我們:每個人都有覺性,本來就是清淨圓滿的,只要開啟它,就能成佛。

雖然開發覺性並非易事,但我們首先要有這樣的擔當,而不是妄自菲薄,永遠把自己當作卑微的眾生,當作業障深重的凡夫,那就沒有希望了。

儒家也有相應的思想。《孟子 盡心篇》說:“人之所不學而能者,其良能也;所不慮而知者,其良知也。”但這裡所說的良知良能,還是偏於相對的善。

到宋明理學,尤其是王陽明的心學,明確提出“致良知”的主旨。這一思想受到佛教心性論和禪宗的影響,認為成聖成賢的關鍵,就是認識到生命內在的智慧光明,進而知行合一。

總之,人本道德是從自身尋找道德建立的基礎,而不是依賴於神。同時看到,實踐道德會給生命帶來什麽改變,以及這種改變的意義所在。

這一認識至關重要,只有當道德成為自身需求和人生目標,我們才能主動踐行,而不是礙於某種外在製約被動應付。或是僅僅用來作秀,成為表裡不一的偽君子。因為我們深知,實踐道德關係到自身成長,真正受益的首先是自己。